-

炊き出し用大鍋、炊き出しで最初に提供されたうどんの器、連日の炊き出し風景 一回の食事に2千人が並ぶ

資料番号:250-022001、1200792-000011、1300322-000166

寄贈者:灘中央地区ボランティア、森原良美氏、神戸元気村

No.6

2017.11.09(木)

寒い。あたたかいものが食べたい。

どうすれば、それが叶うのですか。非常時でもあたたかい食事をすることのできる炊き出しは、被災地での救援活動の定番です。被災者に少しでも質の良い食事をしてもらうために、支援をする側の努力が続けられています。

-

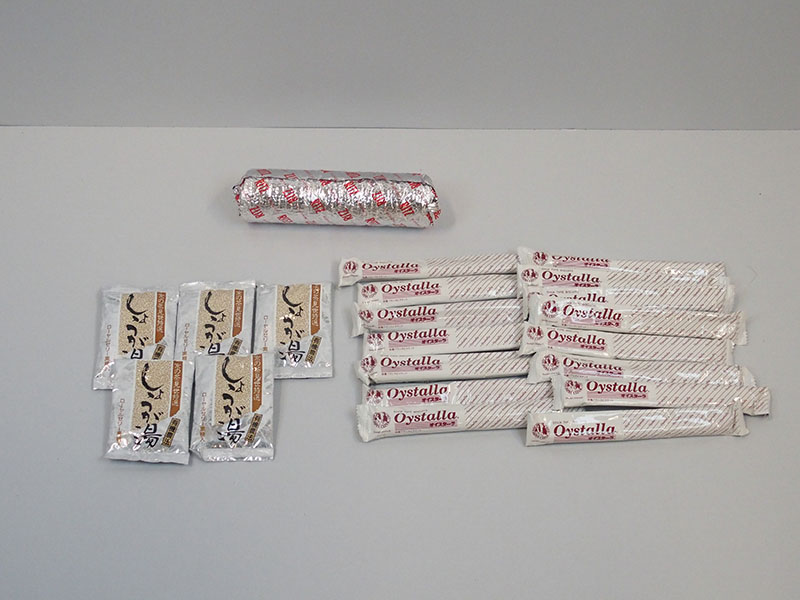

ビスケット、しょうが湯、ガム、小型乾パン(金平糖入り)

資料番号:220−001008、220-001006、2100364−000004

寄贈者:中西エイ子氏、中西エイ子氏、斎藤勝氏

No.5

2017.11.09(木)

買えなくても、もらえるモノもあった。

持ち出し袋には、歯ブラシも用意しよう。災害時には、色々なところから救援物資が被災地に寄せられます。最低限の食事だけでなく、疲労や苛立ちを軽減させるお菓子類もありました。定番の非常食以外にも、自分に合った食料を備えておきましょう。

-

カセットコンロ、雪平なべ、火災で焼け残った湯飲

資料番号:364-000001、2400178-000005、4700138-001004

寄贈者:永井倫子氏、大藪秀氏、松山優子氏

No.4

2017.11.09(木)

ガスがない、水がない、食器がない。

当たり前がなくなって、生まれたことがある。避難所から自宅に戻った場合でも、ライフラインが完全に復旧していない状況は続きました。水とガスの供給には時間がかかり、カセットコンロで調理したり、トイレを汲み置きの水で流す様子もめずらしくありませんでした。

-

阪急電鉄3109車両 前面扉

資料番号:494-001001

寄贈者:山下順氏

No.3

2017.11.09(木)

地震で出発できなくなった電車のドア。

約50㎏の資料の重さが語ること。阪急伊丹駅は駅舎の一階部分がつぶれ、高架上のホーム階や電車が停車中だった線路も崩れ落ちました。

3年以上かけて再建された新しい駅舎は、地域の障害者や高齢者の意見を取り入れた当時最先端のバリアフリーな設計となっています。 -

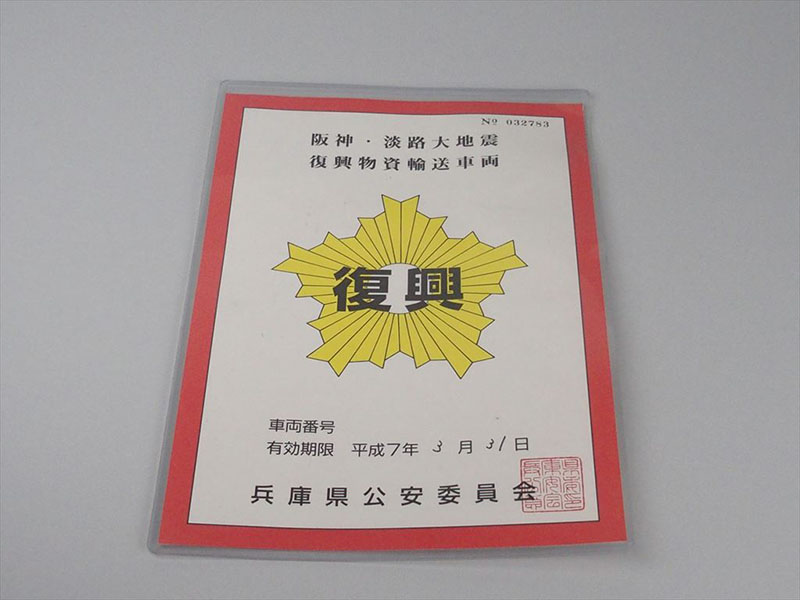

復興物資輸送車両許可書

資料番号:2600429-000001

寄贈者:加納康之氏

No.2

2017.11.09(木)

阪神高速道が倒れ、復旧までに623日。

大渋滞のなか、どうやって車を通したか。家屋の倒壊や道路の割れて通行止めになっても、人や物資、重機の運搬が急がれます。救急車や物資輸送車両には通行証が交付され、優先的に緊急輸送ルートを通行することができました。交付の方法は東日本大震災でも参考にされました。

〜しんさいしりょうものがたり〜