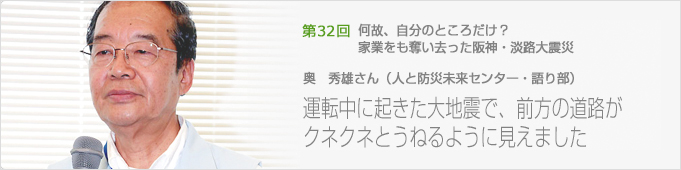

震災を語る 第32回

私の体験

車のタイヤが4本同時にパンクしたような、大きな衝撃

当時63歳であった私は、家業である従業員35名ほどの小さな牛乳会社を兄とともに営んでいました。会社は神戸市内の真ん中・兵庫区の町中にありました。周辺は古くからの商家、マンション、工場等で皆さん知り合いばかり。建物は1階と2階が工場、3階が独身寮と社員食堂、4階は資材倉庫でした。

牛乳工場の朝は早く、地震のあった時は出勤の途中。左に住友、右に三菱という銀行に囲まれた、市内でもっとも大きな新開地の交差点に入る手前です。私の乗った軽自動車が飛び上がるように上下に揺れると、交差点の街灯はすべて消え、車のヘッドライトだけが前方を照らしておりました。一瞬「タイヤが4つ同時にパンクしたのか?」と感じたのが、最初の印象です。ヘッドライトが照らし出す前方の道路がクネクネとうねるように見えたのを、今でも「目の錯覚だったのではないか?」と思っています。地面からは大量の埃が舞い上がり、同時に車の屋根にパラパラという音。それが、反対車線側にあるビルの外壁ガラスが割れて落下したものだと気がつくまでに、しばらく時間がかかりました。

今思えば、慌てて車の外に出なくて本当によかったと思います。上から何が落ちてくるかわからない危険な状態でしたからね。「これは地震だなぁ」と気づいた時には、被害の大きさのことまでは頭が回っていませんでした。

道具も救助経験もないことの無力さを痛感

暗闇の道路を進み、私は会社へと急ぎました。そして門を過ぎた時、いつもヘッドライトの先に照らされる見慣れた4階建ての工場が大きく左に傾いているではありませんか。息が止まる思いでした。急いで真っ暗な工場の中に入って従業員の安否を確かめましたところ、幸いなことに誰ひとりケガもなく本当にホッとしたことを覚えています。改めて外へ出た時、いつも見慣れたご近所が全滅状態であることを知ったのです。「自宅にいる家内はどうしているだろうか」と心配になった私は、すぐに来た道を引き返しました。この時に車窓から眺めた景色は「変わり果てた神戸」でした。家内も自宅も無事であることを確認した後、再び会社へと向かいました。社員を動員して周辺の倒壊家屋で救助の手助けを、と思いましたが道具らしい道具も救助の経験もまったくないことの悲しさを、嫌というほど味わうことになりました。辛かったですね。

あっという間に持ち出されてしまった、数万本の商品

地震の翌日、工場の近くまで来ると、多くの人が私どもの会社ネームの入った牛乳箱の商品を持って走っているではありませんか。暗闇の中、ビルの冷蔵庫に入りますと、見知らぬ数人が外にいる人に手際よく商品を手渡しています。従業員に尋ねますと、勝手に入り込んで持ち出しているとのことでした。いずれ行政からの要請があり次第、またそれがなくても各避難所に配給するつもりでおりましたが、あまりの凄まじさに唖然。わずかの時間で、冷蔵庫にあった数万本の商品は跡形もなく消えてしまいました。水もなく、行政の対応も当初はうまく機能せず、必要としている人がいたことはわかりますが、それにしても嫌な思いだけが残りました。

それからは「会社をどう存続させるか」を考えては、押しつぶされるような気持ちの毎日でした。余震の続く中、傾いたビル内で資材を運ぶなどの残務処理に追われていました。傾いたビル内での作業というのは、30分も経つと不思議と傾斜が気にならなくなります。人間の順応性に感心する一方、夕刻に仕事を終えて水平の地上に降り立つと決まって気分が悪くなって大変困りました。

震災が残した大きな爪跡-会社再建を断念

タンクに入っていた原料乳は、停電のため早く腐敗する恐れがありました。そこで、下水道への廃棄許可を保健所に求めましたが、回答は「NG」とのことでした。また、牛乳ビンを洗浄した水は直接下水には流せなくなりました。震災を機に、今まで当たり前にできていたことができなくなり、工場再建への道は大きく遠のきました。結局、兄と協議した結果、工場の長期閉鎖を決定。私は工場の残務処理をほぼ終えた3月末日をもって、昭和30年の入社以来注力してきた家業から身を引くこととなりました。

会社は今もって再建が果たせず、販売を中心とした業務を兄が続けています。この仕事を離れて以来、地震のことは余り話す気持ちになれず、心の奥深くにしまってまいりました。事情はとにかく「親から引き継いだ家業を全うできずに身を引いた」という罪悪感に似た感情がそうさせたのかもしれません。内心、自らを「敵前逃亡兵」と密かに自嘲していました。同業者の中で、何故自分のところだけこのような目に遭わなければ…と繰り返し自問したものです。

震災から10年が経った時、この呪縛からそろそろ開放されてもいいだろうと思いはじめました。そのためには嫌な思い出から逃げ出さず、正面から向き合うのが一番だと考えてセンターの語り部を志願しました。経験を語ることによって私自身が浄化されるようで、聞き役の皆さんこそが本当の意味でボランティアなのではないかと思っています。

災害を人ごとと捉えず、常日頃から準備を怠らないで

ある時、静岡のある女子高校生から「災害被災地でボランティア活動をしたいが、何をすればいいですか?」という手紙がセンターに届きました。私は「まず、災害を人ごとと考えるのはやめよう」とお返事をさせていただきました。

この高校生が後日センターに来館されましたので、「自分だけは災害に遭わない、と思うのは間違いだよ」と、私が経験した3つの大きな災害体験談をお話ししました。1938年の阪神大水害で家を失ったこと、幼なじみを失った1945年の神戸大空襲、そして阪神・淡路大震災という、生死の交錯する経験ばかりです。災害が起きることを前提に、日頃から準備をしておく-それが、災害を人ごととして捉えないことなんですね。

震災から27年が経ちました。日が経つにつれ「風化したかな?」と感じることが多くなりました。センターに見学に来る修学旅行生たちは、友達同士のおしゃべりに忙しく、地震の恐ろしさを物語る展示物には目を向けようとしない生徒も多くなりました。もちろん、全員ではありません。関心を持って、学ぼうとしている生徒もたくさんいます。「被災者である私たちが地道に語り継ぐことでしか、震災の風化を防ぐことはできない」という思いから、これからも皆さんにメッセージを送り続けていきます。

インタビュー 2006年6月4日(2022年10月1日 改訂)